Las máscaras Só

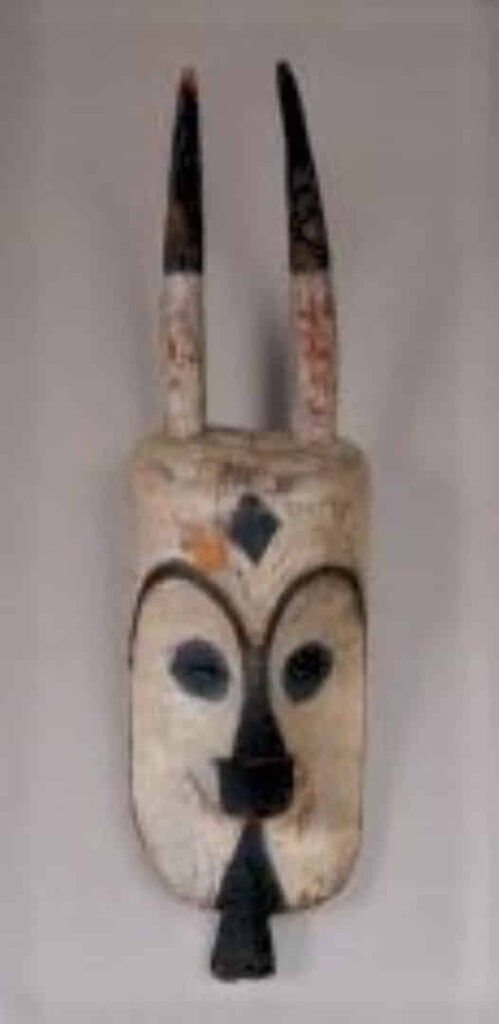

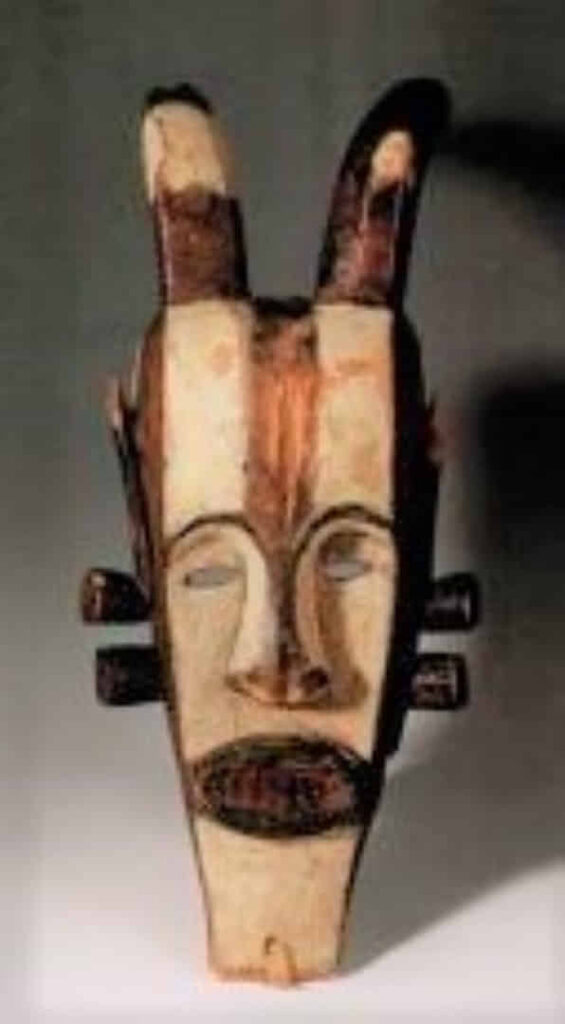

| Máscara Só, hay quien lo escribe Soo, de los Fang Ntumu de inicios del s. XX. | Máscara Só descrita por Tessmann. Recolectada por él en la Región de Mbini Central, Guinea Ecuatorial, antes de 1907, madera, pigmentos polícromos y restos de fibras vegetales. | Máscara Só, tal vez Betsi en mi opinión, en foto de @marcelinfs. |

Entre las obras de los Fang la más desconocida es sin duda la máscara Só. Tal vez por su escasez, al haber sido radicalmente prohibido todo su ritual en los albores del siglo XX.

Es precisamente Günter Tessmann quien sobre 1904 las relaciona y describe, indicando que:

“Son distinguibles por sus rasgos antropozoomórficos y largos cuernos, que parecen aludir a los antílopes. Se utilizan en el nivel más bajo de iniciación, Alu, para niños de 5 a 8 años. En la iniciación Alu, una figura baila con la máscara Só acompañada de sus acólitos”.

Uso de las máscaras

Las máscaras Só eran usadas para invocar ‘sombras’, los espíritus de los muertos y de alguna manera traumatizar alos jóvenes iniciados para que guardaran de por vida lo aprendido. Terminadas las danzas y para mostrar su compromiso debían ingerir aquello que aunque temerosos ansiaban, que no era otra cosa que un nauseabundo cóctel medicinal que les conduciría a un precario estado de alteración orgánica.

Tras esta prueba, con el estomago e intestinos bin limpios, se procedía a las de resistencia física que debían estar sostenidas por la espiritual, consistententes en saber hacer frente a las más duras injurias que se pudieran imaginar sobre sus virtudes las de sus padres e incluso ancestros, sabiendo responder o callar pero manteniendo, sin demostraciones de cólera, su honor.

Esto precedía a aguantar las urticantes mordeduras de las hormigas de fuego soldados que requerían de algún día más, a pesar de los ungüentos, para bajar las hinchazones, tras lo que entonces los alardes pasaban por desenfrenados bailes cargados de contenido sexual.

Pasado este ciclo y tras unos días en sus casas, llegaba el momento de acceder a la hombría con el ritual de circuncisión. Para lo que los varones adultos del poblado debían ausentarse del poblado al menos una semana.

El herrero

Ya se ha dicho que todos los muchachos compartían el mismo grupo de edad, de 8 a 12 años. Solía hacer los cortes el herrero mayor por su habilidad con herramientas de metal.

Con antelación, se aprovisionaba con ciertas semillas y raíces, que se han identificado como de spathodea campanulata un árbol de la familia de las bignonaceas más conocido como ‘tulipanero de Gabón’ las semillas, y de ansellia africana una orquídea epifita las raíces, y de telas de araña delicadamente recogidas sobre una gran hoja de platanero.

Mientras preparaba su instrumental, masticaba semillas y raíces, a veces combinados, y auxiliado por otro hombre que sujetaba al niño procedía a cortarle el prepucio con su cuchillo ritual, tras lo que untaba la herida con la pasta que había masticado, de gran capacidad antiinflamatoria y antiséptica, y recubría todo con las telas de araña más un ‘pañuelo’ preparado por la madre y que ella guardaría como gran recuerdo del paso de su hijo hacia la edad adulta. Tras ello se cerraba el ritual enterrando los prepucios en el patio de la casa familiar de cada chiquillo.

Para un fang, como para los bantúes, la circuncisión era imprescindible para que su cuerpo y espíritu quedaran liberados de impurezas y aptos por tanto a entender los entresijos de la vida de adulto, pudiendo ya acceder a las reuniones y deliberaciones del clan.

la circuncisión

A la semana, cicatrizada aunque doliente aún la herida, el muchacho se incorporaba al resto de rituales siendo ya mvon o novicio. Y ahí era donde debía aprender a sufrir, obedecer y prestar atención a un entorno que aunque conocido, nunca había percibido.

Para ello y para vivir en su propia carne a qué podrían enfrentarse y estar preparados y comprender por qué era importante recordar los sucesos históricos, estos mvon eran dejados en el interior del bosque, desnudos e impregnados por completo de caolín donde alejados del pueblo, solos pero hermanados, debían resolver las necesidades y dificultades que se encontraran durante un mes, tras lo que debían pasar medio día, otra vez, en una zona infestada de hormigas rojas y atravesar un tramo espinoso para rememorar el paso de los antepasado por el Adzap, el árbol mítico de la epopeya que resultó su paso por el bosque.

Y no eran estas pruebas lo único a lo que se enfrentaban pues tenía que quedarles claro que los juegos y trato que como niños habían recibido hasta entonces, se acabaron y tocaba aprender y sufrir para acceder a la vida como adultos.

En esos meses que faltaban para ‘licenciarse’ en sus reglas y normas, a pesar de su aún corta edad aislados en un calvero del bosque, eran despertados intempestivamente porque había que defenderse del ‘enemigo’ o salir corriendo para ‘apagar un incendio’, lo que no se pedía sino que las ordenes iban seguidas del restallar sobre sus cuerpos las cimbreantes varas usadas por sus ‘maestros’.

muerte del Só

Si se empezó el ritual con el plenilunio, es cerrando el periplo completo y antes de que comenzase la ‘luna nueva o negra’ cuando se procedía a la llamada ‘muerte del Só’.

Esta ceremonia iba precedida de una mascarada en que aparecía oculto por completo tras un entramado vegetal portando la máscara que le identificaba como Só, el antílope, un personaje que junto a otros igualmente ocultos con materia vegetal pero sin máscara, representaban la luna o So y el mundo de las sombras o espíritus malignos.

El espectacular ritual daba a su fin a media noche, en que los enmascarados y las ‘sombras’, actuando estas acrobáticamente en cabriolas, o reptando cual seres salvajes entre el agónico estruendo de tambores imitando galopes o aullidos y dejando entrever perturbadoras y extrañas formas producidas por la luz de las fogatas o hachones convenientemente instalados, desaparecían en la oscuridad cerca de la aba’a o casa de reunión, entre los aspavientos y gritos de los asistentes, que aunque adultos se sentían como los novicios, intimidados.

Todos estos pasos eran parte de ese camino que permitiría a los mvon culminar en una meta previa cuyo premio era ser considerados hombres adultos.

Si al final eran capaces de conseguir clasificarse tenían asegurado el podio que consistía en el derecho a participar en las reuniones de la hermandad Só, aunque aún quedaba un tramo para culminar con la medalla de oro que no era otro que asimilar, deglutir y alimentar sus espíritus con el paso por el culto del Byeri, que impartía el jefe de su clan o de su familia pues este quedaba en manos de ella.

Deja una respuesta