Mutuba

El pueblo Baganda vive en el territorio donde se asentaba el Reino de Buganda en el sur de la actual Uganda. Como veremos, ellos son la evidencia de las conexiones que a pesar del tiempo y el espacio, se suceden entre los pueblos y promueven la evolución del ser humano.

Tradicionalmente, son los artesanos del clan Ngonge, dirigidos por una o un Kaboggoza, jefe artesano con carácter hereditario, quienes han estado fabricando el textil de corteza usado por la familia real y aquellos de la comunidad que lo requirieran.

El textil de corteza, no es un tejido, aunque como tal sí lo tienen los Baganda al que además dan carácter sagrado. Cosechan la corteza del árbol Mutuba o ficus natalensis, de la que utilizan la parte interna de dicha corteza, que extraen durante la temporada de lluvias.

Tras recoger esa parte interna más suave y clara lo sumergen en agua en que se ha diluido la savia del mismo árbol que realizará al secarse la función de aglutinante consolidando el tejido; maceran la pasta resultante en un duro y extenuante esfuerzo pues requiere continuidad y por tanto largo tiempo, batiéndolo con distintos tipos de mazos de madera hasta conseguir una textura suave y fina que adquiere un color uniforme parecido a la cerámica cocida y seca. Para ello cada temporada deben construir un cobertizo techado para que la masa se mantenga húmeda el tiempo necesario.

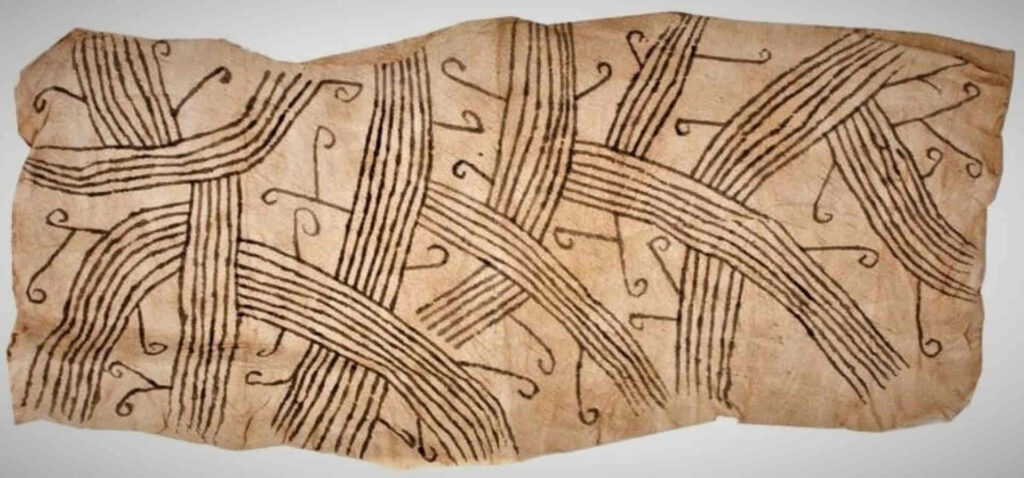

paño de Mutuba

El resultado es el paño de mutuba que usan como toga ambos sexos pero de distinta manera, pues los hombres lo entrecruzan mientras que las mujeres añaden una faja a modo de cinturón ancho. Aunque este paño tiene de salida un color similar a la terracota, a los de la realeza y jefes se les tiñe de blanco o negro y utilizan de manera diferente resaltando así su estatus. Los gobernantes lo usan sobre todo en las ceremonias de relevancia, como las de coronación y funerales de importancia, en las celebraciones anuales o en las prerrogativas de sanación, siempre durante la temporada húmeda.

Respecto al árbol, ellos saben cómo actuar sobre él sin dañarlo, pues tan solo extraen la corteza sin tocar la madera ni médula; la corteza en sí, húmeda, tiene un color anaranjado. Para proteger la parte donde se ha actuado, la protegen cubriéndola con pieles de plátanos que renuevan diariamente durante nueve meses, en que la corteza se ha regenerado pudiendo volver a extraerla, proceso que pueden reutilizar sobre el mismo árbol decenas de años, dado que la corteza se regenera sin problemas. Algo muy similar a lo que se hace con el corcho en toda la cuenca europea del Mediterráneo.

| Antiguo paño de Mutuba dibujado y antiguo textil real de Mutuba |

La UNESCO

Decíamos que no es un tejido, pero sí un textil, para ello mantienen la corteza primeramente sobre la parte superior del fuego donde no se vea llama reblandeciéndola, tras lo que la sumergen en esa mezcla de agua y látex hasta que hierva a un punto en que ellos saben que ya podrán estirarla y suavizarla; un trozo de 30 cm de corteza puede convertirse en una tela de más de 3 metros. A continuación, sobre una superficie lisa, los artesanos golpean la corteza durante horas con mazos de madera hasta conseguir una tela de textura suave y fina. Por último la dejan secar durante tres días en los que adquiere un tono ocre rojizo.

La UNESCO la inscribió como Patrimonio de la Humanidad, reconociéndola como una de las aplicaciones textiles artesanales más antiguas de la humanidad, anterior incluso a la invención del tejido, pero su escasa rentabilidad, su delicado trato, la falta de artesanos y que los grandes museos y colecciones ya poseen muestras, hace que esté en grave peligro de desaparición.

Hay importantes estudios impulsados por diversas universidades como la Wisconsin Madison Libraries, en que apoyada en informes científicos, resalta la durabilidad y textura del paño de corteza y el sinfín de oportunidades que ofrece a la industria de la moda, subrayando que:

“Posiblemente y con seguridad puede convertirse en una alternativa permanente al cuero, siendo tan duradero como este y permitiendo que en el proceso previo se pueda colorear con tintes vegetales o acrílicos adaptados; su textura final es prácticamente inmune a manchas y suciedad”.

los Kongo

Y para terminar, hablabamos antes de:

“… la evidencia de las conexiones que a pesar del tiempo y el espacio, se suceden entre los pueblos y promueven la evolución del ser humano”.

y lo traía para recordar y volver a referirme a los pigmeos Mbuti que integrados en los Kongo dieron origen a un tejido creado y estructurado del mismo modo y que como vimos antes es idéntico al que acabamos de ver.

Hay diversos grupos de pigmeos en casi toda África e incluso fuera, algunos muy comentados ahora en islas del Índico. Es curioso, pero en África no son minusvalorados, más bien al contrario, y son ellos los que rehuyen a bantúes o mandés, aunque como los Bushongo sean ellos los reyes de los Kongo y élite dominante aunque ni siquiera sean los más numerosos.

Los Yaka y Teke entre otros, influenciando a los poderosos Kuba, Luba, Lunda, Tshokwe y tantos otros al este y Centroáfrica. Los Andambulu, posiblemente origen de los Tellen, antecesores que dieron cobijo a los Dogón de Malí. Los Bongo y de entre ellos los Tsogo que implantaron el Bwiti y las reglas sociomorales de todos los demás pueblos desde el sur del Chad, sureste de Nigeria, Camerún, Gabón y regiones del oeste de ambos Congos.

Estos y tantos otros, dispersos por todo el centro y sur africano y que hoy, las evidencias de ADN nos dicen que tienen todos un origen común, origen que reconocen ‘los grandes’ que les han dotado de conocimientos para adaptarse a entornos, como aprender a pescar y cazar, utilizar recursos muy importantes como la miel, adiestrar perros y seguir rastros. Pero sobre todo, conseguir fuego y poder cubrirse, cuando se necesite. Y de ahí el respeto que los ‘grandes’ les tienen.

Juanjo Andreu

Profesor de Bellas Artes y comisario cientifico de arte tribal africano

Deja una respuesta